狭間とは、井筒から棟を支える斗組の間に取り付けた彫刻のことです。

大西一生氏にて平成8年に新調しました。

2019年 金具新調時に取り付けられた狭間

先代屋台に取り付けられた狭間

新調屋台(白木)に取り付けられた狭間

漆塗屋台に取り付けられた狭間

旧狭間復元

「賢申堂」河合申仁さんのご厚意により約70年前の旧狭間を復元しました。

※修復前

※修復後

-

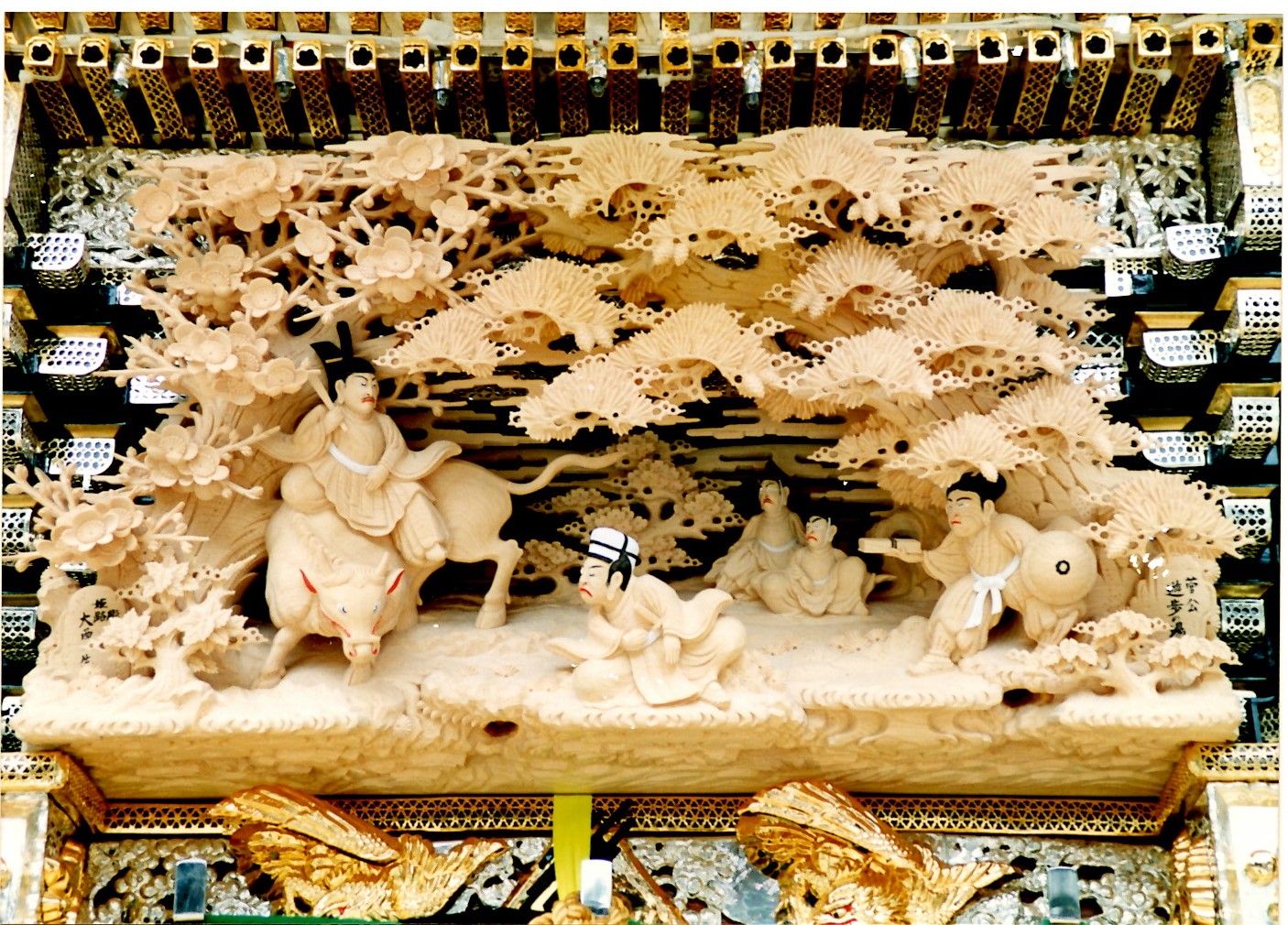

佐久間玄蕃太閤本陣乗り込みの場

天正11年(1583年)賤ヶ岳(しずがだけ)合戦に於いて柴田勝家方の猛将・佐久間盛政は、 右手に鉄棒を引っさげ敵陣に躍り込み、群がり来る敵兵を薙ぎ倒し、秀吉本陣目指し、 一参に突き進む場面

正面

-

布引四段目小桜責の場面

平清盛により、鳥羽離宮に幽閉されていた後白河法皇を救い出すべく、琵琶法師として松波検校が、腰元として娘・小桜が御殿に入り込む。一方、御殿警護の仕丁・怒り上戸の平次は小桜を捕え、父の名を吐けと責めながら、検校に対しては琵琶を一曲所望する。検校は娘への折檻を目の当たりにして音色乱れ、悟った平次が検校を逃がさじと斬りつける浄瑠璃・歌舞伎の名場面

裏正面

-

楠公父子訣別桜井駅の場面

大忠臣・楠木正成は、足利尊氏を兵庫浜にて迎撃すると云う不利な戦いに挑まねばならなくなった。 出陣にあたり正成が、桜井駅にて息子・正行を呼び、形見の短刀手渡し、今生の別れをする場面

右面

-

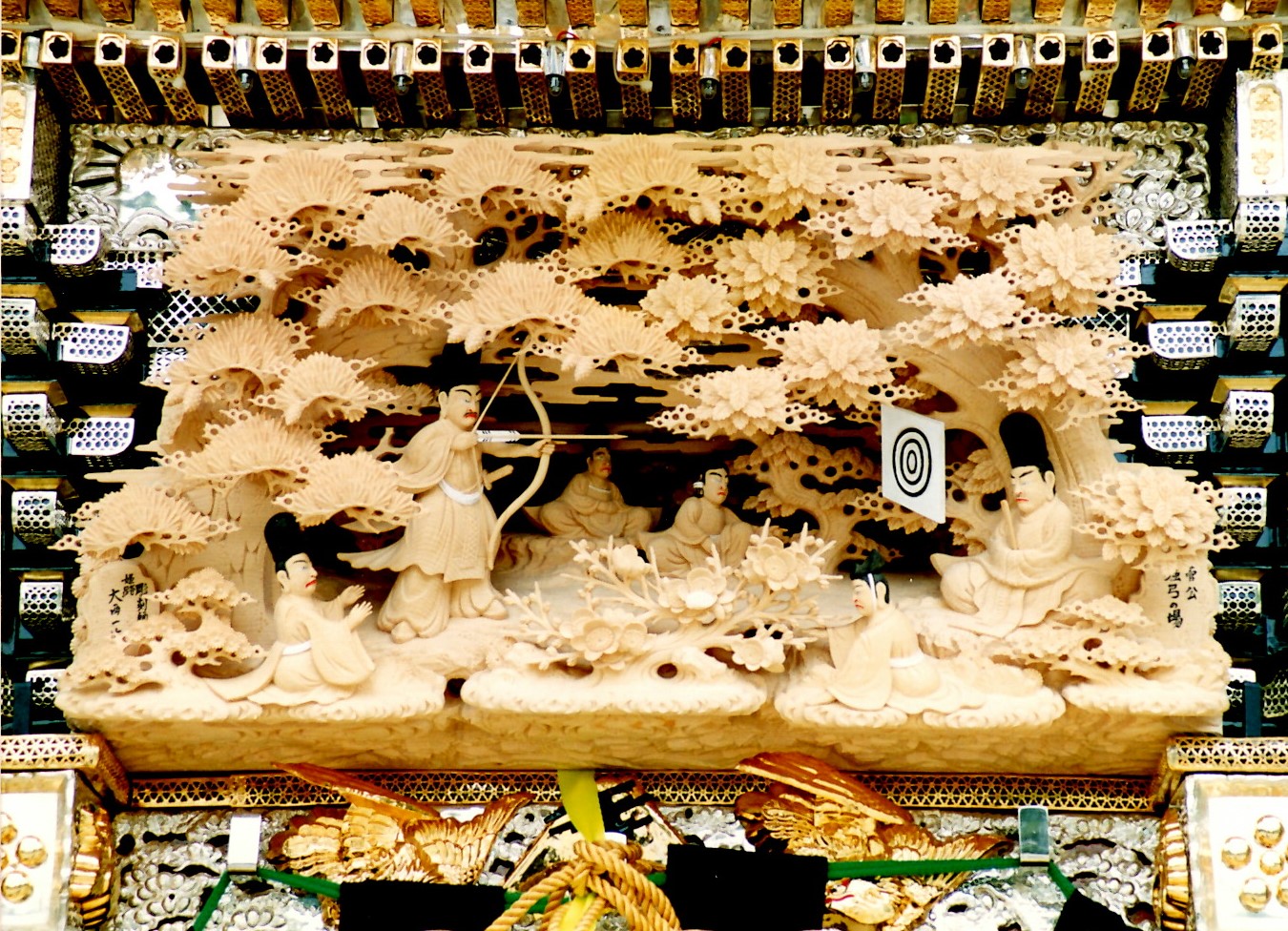

鎮西八郎為朝の強弓の場面

保元の乱に敗れ、伊豆大島に流されたにも拘らず、近隣の島々を横領していた為朝は、狩野介持光に軍船にて攻め寄せられた。しかし、為朝は、岩上に立ち先頭の船に狙いを定め大弓を引き絞り矢を放つと見事命中し、たった一矢にて沈めた場面

左面

佐久間玄蕃太閤本陣乗り込みの場面」

布引四段目小桜責の場面

楠公父子訣別桜井駅の場面

鎮西八郎為朝の強弓の場面